Япония — безусловно, удивительная страна. Это островное государство с богатой историей, во многом неожиданно перекликающейся с российской. Периоды замкнутости и почвенничества здесь сменялись активными заимствованиями культурных и экономических моделей у соседей — особенно в Средние века. А в последние два столетия Япония стала активно импортировать западные, в том числе американские, социальные и экономические институты.

Особенно поражает, что всего 160 лет назад страна сохраняла средневековый уклад жизни и соответствующий уровень экономического развития.

После буржуазной революции 1868 года и реставрации Мэйдзи Япония, как и Российская империя, начала стремительную индустриализацию. Быстрый экономический рост подпитывал амбиции страны на доминирование в Дальневосточном регионе. Победы в русско-японской войне (Цусима, Порт-Артур) лишь усилили милитаристские и националистические тенденции. Подчинив Корею и часть Китая, к сожалению, Япония совершила тяжелейшие военные преступления в годы Второй мировой войны. Страна окончательно утратила связь с реальностью, напав на США без объявления войны — и в итоге потерпела сокрушительное поражение, капитулировав после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Ключевое отличие от России заключается в том, что Япония, оставаясь под политическим и экономическим контролем США с 1945 года, сохраняет лояльность своему победителю. В её культуре множество американизмов: от языка до популярных видов спорта (бейсбол, гольф). Однако в семейном укладе, философии и духовных практиках японцы сумели сохранить свои многовековые традиции.

Россия же, главный победитель во Второй мировой, после 1991 года не только отказалась от советской идеологии, но и во многом утратила национальную идентичность. Фактически в результате крушения советского режима страна из лагеря первых моментально оказалась среди стран третьего мира по уровню жизни. За 30 лет страна заимствовала не только западные экономические модели, но и чуждые ей ценности. Сегодня, когда Россия переходит от прозападной парадигмы к поиску новых национальных смыслов, японский опыт становится крайне интересным для сравнительного анализа.

Экономический парадокс Японии

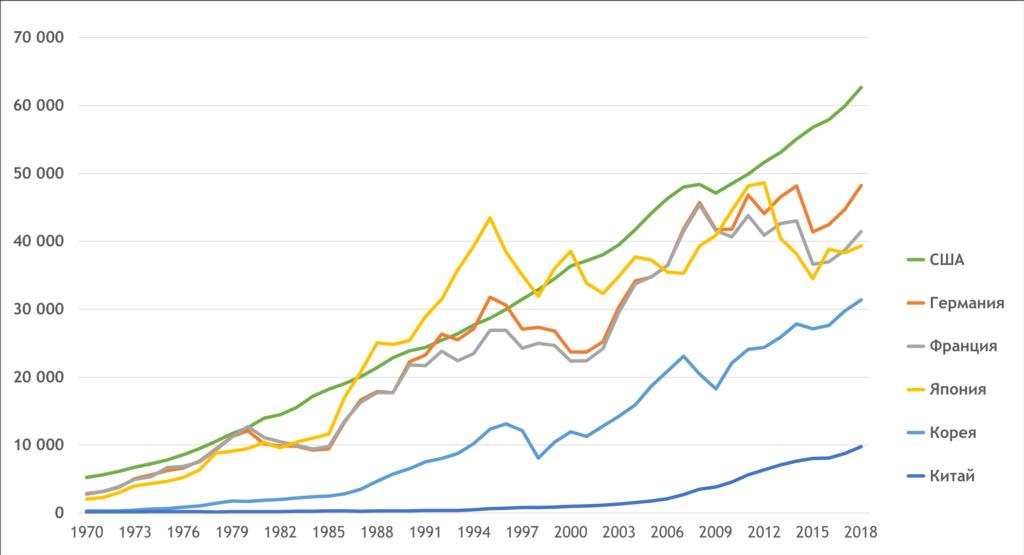

Несмотря на стереотипы о богатстве, сами японцы утверждают, что их страна уже давно небогата. Цифры подтверждают: Южная Корея обогнала Японию по уровню жизни, а Китай активно сокращает разрыв. При этом на бытовом уровне цены на товары и услуги здесь заметно ниже, чем в ОАЭ, США или ЕС.

Экономическая история Японии в XX веке беспрецедентна — это уникальный пример взлёта, катастрофы и возрождения, который продолжает изучаться во всем мире.

Технологии и экономика: взлёты и падения послевоенной Японии

Впечатляющая технологическая революция, мировое лидерство в промышленности, богатейшая банковская система мира, «пузыри» в сфере недвижимости и их неизбежный крах, десятилетия деградации и дефляции, отсутствие безработицы, быстрое старение населения, высокоразвитое социальное государство – это вехи послевоенной истории Японии. И всё это на фоне ультрапатриотичной национальной элиты и самой продолжительной рабочей недели (67,5 часов) среди развитых стран.

После 1945 года Япония перестала быть империей, лишилась значительных территорий и превратилась в оккупированную зону под управлением американской военной администрации. США провели масштабные реформы, направленные на демилитаризацию и демократизацию японского общества. Знакомый сценарий? Однако с началом Холодной войны Вашингтон резко изменил курс: вчерашний враг (как и Германия) стал ключевым союзником у границ социалистического лагеря. Американцы не могли допустить, чтобы Япония превратилась в «коммунистический остров».

От разрухи к экономическому чуду

Прорыв из нищеты произошёл стремительно, но по классическому сценарию. Корейская война (1950–1953) стала катализатором экономического роста: японская промышленность работала на полную мощность, снабжая американскую армию. Военное кейнсианство вновь доказало свою эффективность — и снова мы видим исторические параллели с нашим настоящим.

К 1985 году Япония, благодаря масштабным американским инвестициям, заимствованию передовых технологий, жёсткой протекционистской политике, превратилась во вторую экономику мира, обогнав Великобританию по ВВП на душу населения и вплотную приблизившись к США. Этот период вошёл в историю как «японское экономическое чудо» — эталон успеха в эпоху третьей промышленной революции. На пике темпы роста ВВП превышали 10% в год!

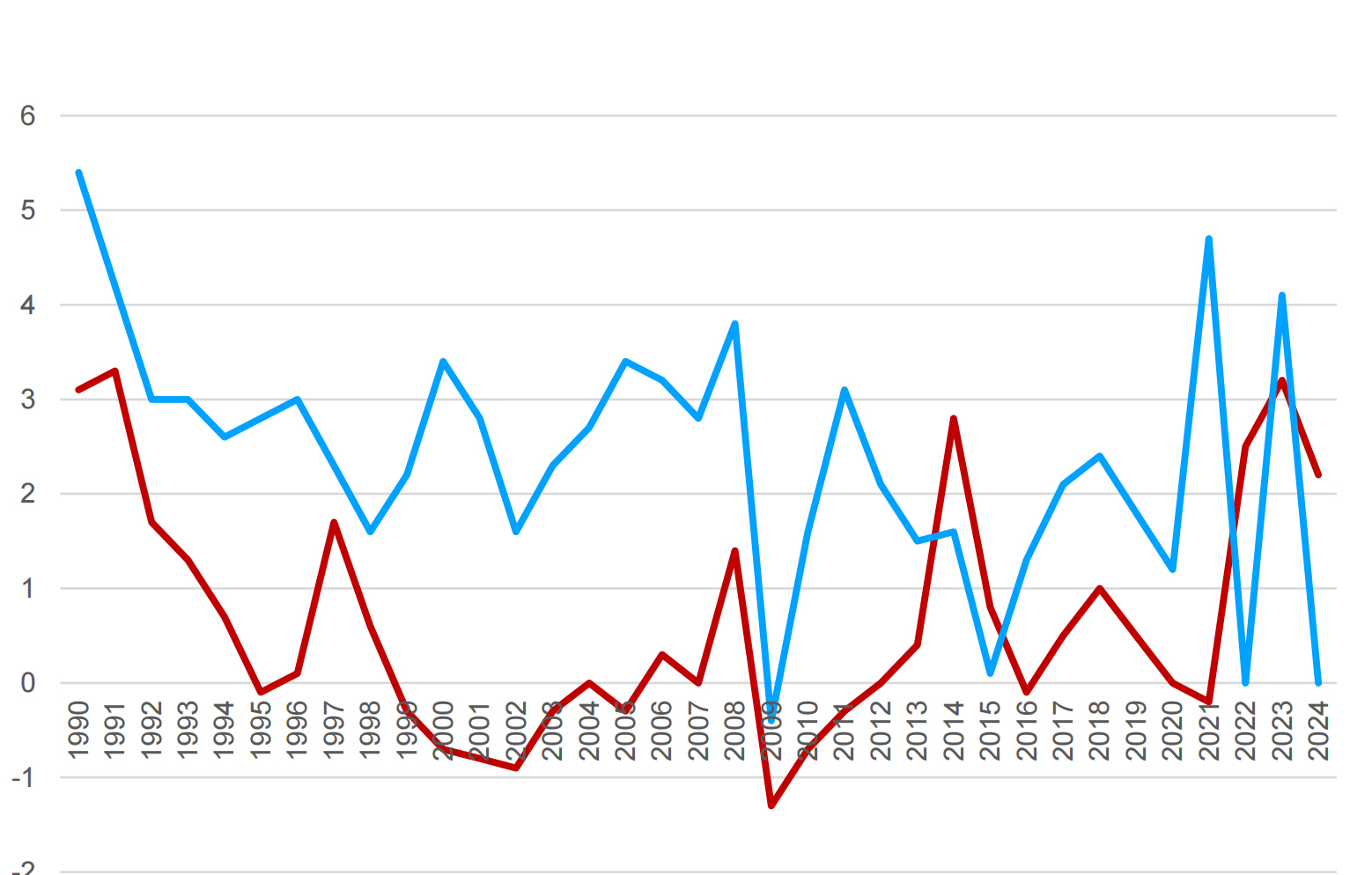

График 1. Изменение ВВП на душу населения, $ (Источник: https://data.worldbank.org).

График 2. Изменение ВВП на душу населения, $ (Источник: Всемирный банк, МВФ).

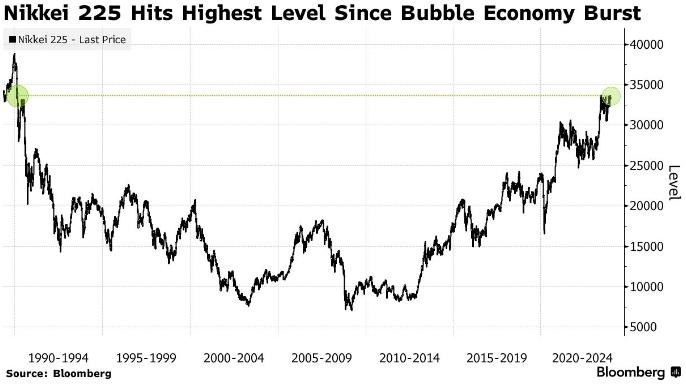

График 3. Динамика индекса Nikkei 225 1990-2024

Ключевые фазы индекса Nikkei 225:

Крах (1990-2003):

- Потеря 80% стоимости

- Дефляционная спираль

- Банкротства банков (1997 кризис)

Стагнация (2003-2012):

- Вялый рост (+3-5% годовых)

- Влияние глобального кризиса 2008

Abenomics (2012-2020):

- QE Банка Японии (80 трлн иен/год)

- Корпоративные реформы

- Ослабление иены (+50% к индексу)

Современный этап (2021-2025):

- Инфляция (впервые с 1990-х)

- Смена политики BOJ (отказ от отрицательных ставок)

- Технологический ренессанс (робототехника, AI)

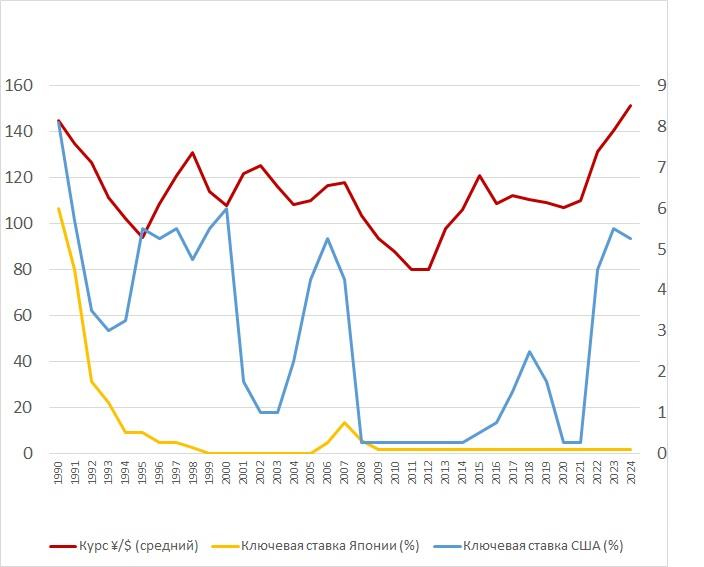

График 4. Динамика курса иены и КС Японии и США. (Источники: Курс ¥/$: FRED, Банк Японии, Ставки: BOJ, ФРС.)

График 5. Инфляция Японии и США 1990-2024. Источники: МВФ, OECD.

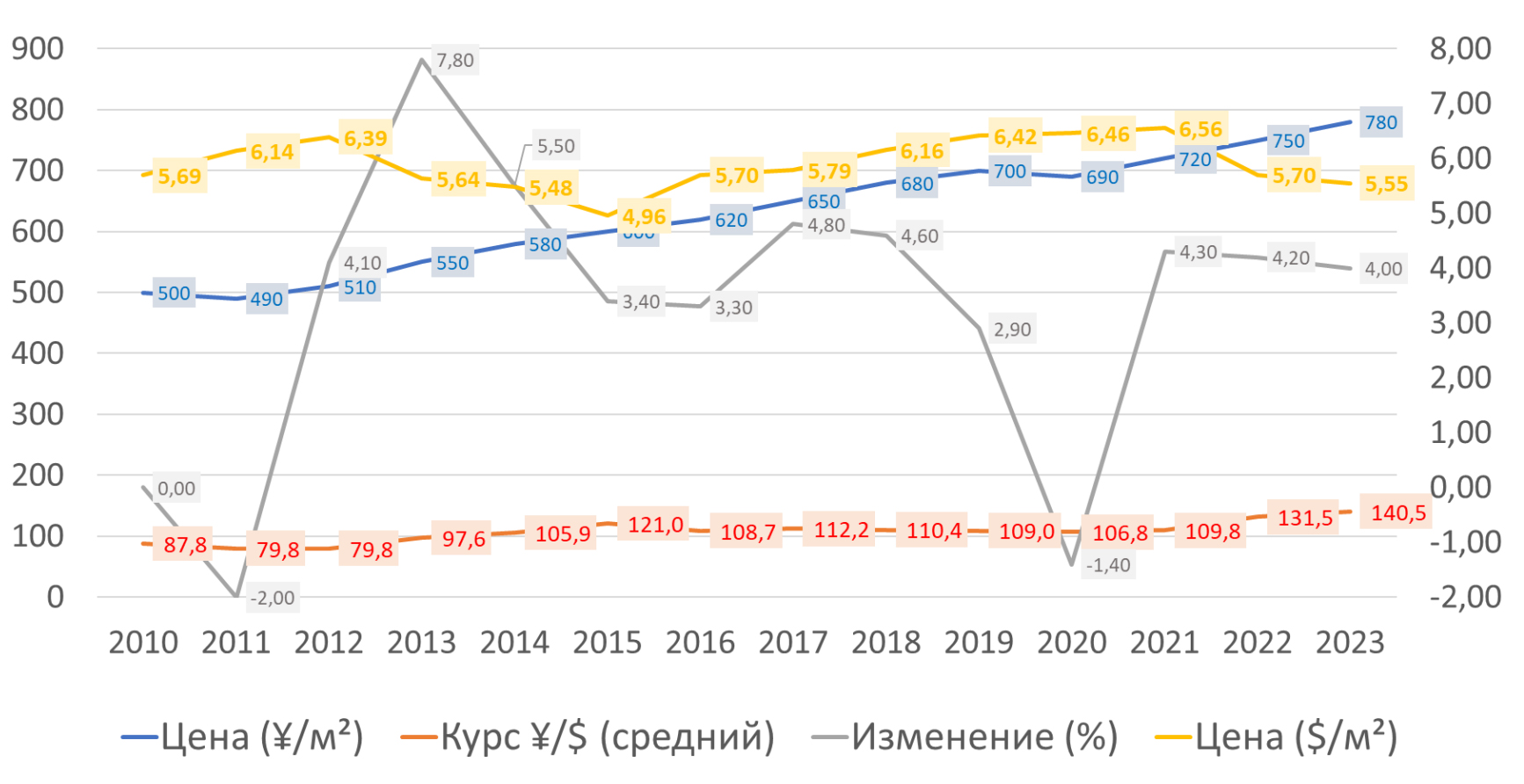

График 6. Динамика цен за 1 м. кв. в Токио (Источники: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), JREI, Nomura Research Institute).

Возрождение из пепла: как Япония создала новую экономику

Действительно, послевоенная Япония начинала с полного нуля — её милитаристская экономика лежала в руинах. Но именно это стало преимуществом: вместо устаревших мощностей страна строила ультрасовременные производства с чистого листа.

Технологический рывок: от ASICS до Toyota

Пример Nike: молодой Фил Найт, ища альтернативу монополии Adidas, обнаружил в Японии высокотехнологичного производителя ASICS. Именно на базе японских технологий и при поддержке торгового дома Nissho Iwai (1971) родились первые кроссовки Nike, которые позже завоюют мир.

Автомобильная революция: после нефтяного кризиса 1973 года компактные и экономичные Toyota, Honda и Datsun (ныне Nissan) захватили американский рынок. Их успех доказал: Япония может не просто копировать, но и превосходить Запад в инновациях.

Импорт знаний: революция Деминга.

Вместе с импортом оборудования японцы заимствовали и самые передовые американские методы управления. Ключевую роль сыграл американец У. Эдвардс Деминг, чьи принципы стали основой «менеджмента качества»:

«Если вы не можете описать то, что делаете, как процесс — вы не знаете, что делаете»

Его идеи слились с традиционными японскими ценностями:

- Трудолюбием (культура «кароси» — смерти от переработок),

- Перфекционизмом (влияние каллиграфии и чайных церемоний),

- Упорством («кайдзен» — философия непрерывного улучшения).

Результат:

- ДАО Toyota — система «точно в срок» (Just-in-Time),

- Six Sigma — снижение брака до 3,4 случаев на миллион, Именно эта концепция легла в основу другой цитаты Соитиро Хонды: «Разгадывая секрет успеха, смотрите не на результат, а на метод, который к нему привёл».

Сам Деминг начинал со статистического контроля качества, но быстро пришел к выводу:

«Выявление ошибок — лишь первый шаг. Главное — понять их природу и перестроить систему, чтобы они не повторялись»

Его подход сформировался под влиянием концептуального прагматизма американского философа Кларенса Ирвинга Льюиса, которыйутверждал:

- Знание — это инструмент для предсказания, а не просто описание реальности.

- Ошибки возникают, когда наша «рабочая теория» расходится с действительностью.

Деминг адаптировал это для менеджмента:

«Управление — это предсказание. Если ваши прогнозы системно ошибочны, значит, ваша модель неадекватна реальности»

Это и есть ключевой принцип адекватности управления:

- Адекватная система учится на вариативности,

- Неадекватная — игнорирует её или борется с симптомами. Деминг развил идеи о вариабельности на основе работы Уолтера Шухарта (книга «Economic Control of Quality of anufactured Product», 1931), который предложил различать проявление двух принципиально различных типов вариабельности любой системы или процесса, инициированных либо так называемой «общей причиной» (common cause), либо особой причиной (assignable cause).

Главный парадокс Шухарта, а затем и Деминга, заключался в том, что:

«Не вся вариабельность — зло. Задача не в её устранении, а в понимании её природы»

«Колесо Деминга-Шухарта» (PDCA/PDSA) стало наглядным инструментом для работы с этой идеей:

- Plan (Планируй) → Do (Делай) → Check/Study (Проверяй/Исследуй) → Act (Действуй). Сам Деминг вместо проверки заменил «Check» на «Study»? Ведь «Проверка» — это констатация ошибок, а «Исследование» — поиск их системных причин. Поэтому иногда цикл называют PDSA: планируй → делай →учись → действуй.

В период с 1946 по 1950гг Деминг организовал масштабное обучение японских инженеров и менеджмента. Он обучил даже рядовых рабочих методам статистического контроля. Японцы мгновенно осознали потенциал: уже в 1950 году Союз японских ученых и инженеров (JUSE) запустил nationwide-программу внедрения его методов. С тех пор У. Э. Деминга регулярно приглашали для чтения лекций и консультаций, а широкое внедрение методов статистического контроля в практику деятельности фирм принесло плоды в виде существенного повышения качества продукции, эффективности производства, что и обусловило лидерство Японии в области конкурентоспособности на мировых рынках. Сегодня Деминга за его вклад в японское качество считают национальным героем Японии. В 1960 году император Хирохито наградил Деминга орденом Священного Сокровища 2-й степени — высшей наградой для иностранцев. Сегодня Деминга называют “архитектором японского экономического чуда”. Премия Деминга в Японии считается аналогом “Нобелевки” в области качества. Как говорил сам Деминг:

“Японцы слушали меня, потому что хотели учиться. На Западе же все были уверены, что уже всё знают.”

Деминг и Шухарт создали не просто методы контроля, а философию системного мышления. Их подход объясняет, почему Япония добилась качества не через жесткий контроль, а через постоянное обучение системы. Для России это особенно актуально: переход от культуры «поиска виноватых» к культуре «исследования ошибок» мог бы стать прорывом.

Кстати, недавно Сэм Альтман в своём масштабном интервью затронул ключевые навыки, которые стоит развивать современной молодёжи (чтобы не оказаться за бортом рынка труда в эпоху OpenAI). Среди главных компетенций он выделил «метаспособность» к обучению — универсальный навык, который сохраняет актуальность независимо от изменений в мире.

Но какой навык можно считать самым универсальным? По моему убеждению, это аналитическое мышление. Если говорить простыми словами, это способность:

- Декомпозировать сложные задачи на управляемые компоненты.

- Последовательно решать каждую подзадачу.

- Интегрировать результаты в комплексное решение.

Этот навык незаменим в любой сфере: от точных наук и разработки до управления продуктом и маркетинга. Даже при создании эффективных промптов для чат-ботов (тех самых, что разрабатывает Альтман) без аналитического подхода не обойтись. Что характерно, сама “метаспособность” к обучению, по сути, представляет собой структурирование информационного хаоса — а значит, тоже требует развитого аналитического мышления.

Кайдзен: философия малых шагов к большим переменам

Кайдзен (改善), или искусство маленьких шагов — это еще одна японская методика улучшения качества жизни и бизнеса, которая акцентирует внимание на постепенных, но постоянных небольших изменениях, чтобы повысить эффективность и качество. Этот подход основывается на идее, что большие перемены часто пугают людей, а также довольно сложно внедряются в производство и управление компанией. Поэтому улучшения могут быть достигнуты через множество маленьких изменений, совершаемых на регулярной основе.

Кайдзен vs. Западный подход

| Кайдзен (Япония) | Западный подход |

|---|---|

| Постепенные улучшения | Радикальные изменения |

| Вовлечение всех сотрудников | Решения “сверху вниз” |

| Вовлечение всех сотрудников | Решения “сверху вниз” |

Кайдзен стал эволюционным развитием идей Деминга. Развитие этой системы управления связывают с Киичиро Тойода, основателем Toyota Motor Corporation. Руководя работами по отливке двигателей, он обнаружил множество проблем в их производственном процессе. Когда в 1936 году его процессы столкнулись с новыми проблемами, он создал группы по совершенствованию «кайдзен». Toyota систематизировала «кайдзен» через борьбу с потерями:

Муда (無駄) — любая деятельность, не создающая ценности. Пример: хранение избыточных запасов, ненужные движения работников.

Мури (無理) — перегрузка людей или оборудования. Пример: авральные работы из-за плохого планирования.

Мура (斑) — неравномерность в нагрузке или качестве. Пример: то простаивающий, то перегруженный конвейер.

Ироничное, но точное наблюдение:

«Системно вредно заниматься мурой (неравномерностью) и доверять мудакам (тем, кто создает бессмысленные действия)».

Кайдзен vs. Деминг: что общего?

| Деминг | Кайдзен |

|---|---|

| Акцент на статистике и циклах PDCA | Акцент на ежедневных улучшениях |

| «Учись на ошибках» | «Предотвращай ошибки через малые шаги» |

| Требует менеджмент-поддержки | Вовлекает всех сотрудников |

Общее: Оба подхода отвергают идею, что «и так сойдет».

Это помогает систематически выявлять проблемы и упрощает использование правильных инструментов там, где невозможно достичь идеала. Тайити Оно, японский промышленный инженер и бизнесмен, считается отцом производственной системы Toyota. Он предложил сосредоточиться на сокращении исходных семи расходов Toyota, чтобы улучшить конечный продукт

Кайдзен – это настоящая корпоративная культура, так как в процесс включены все сотрудники. Деминг говорил, что «корпоративная культура ест стратегию на завтрак». Здесь важна и командная работа, и личная дисциплина, поддерживаемая сильным моральных духом. При этом каждый может предложить свою идею для улучшения рабочего процесса: для этого проводятся собрания и мозговые штурмы, где принимаются и обсуждаются все предложения. Помните знаменитые советские рацпредложения? Легенда приписывает развитие этих идей японцами на основе советских кружков качества. Также как, по слухам, некий японец, выписывая советский журнал «Наука и техника», запатентовал так много изобретений, что стал миллионером.

Дополнительно сам производственный процесс поддерживается в полном порядке за счет концепции «5С»: сортировки, систематизации, стандартизации, содержания в чистоте и совершенствования. Они применимы к каждому человеку компании – от уборщика до генерального директора. Таким образом компания растет, уменьшая затраты ресурсов и времени на ненужные процессы и материалы, и концентрируясь на важном. Глобально все эти методики складываются в LEAN PRODUCTION и «Бережливое производство».

Инновации в бытовой технике и электронике сделали всемирного известными японские бренды SONY, Panasonic, Коdak, TOYOTA, HONDA. Продажи били рекорды. Деньги в Японию текли рекой. Японцы стали скупать дорогие американские активы: киностудии (PARAMOUNT), банки, сети магазинов, небоскрёбы («Рокфеллер-центр»!). Резкое укрепление иены создало условия для массового притока внешнего капитала, но его было некуда инвестировать, и он массово перетекал на финансовый и на рынок недвижимости. Избыток капитала оказал деструктивное влияние на экономику. Японские банки, получившие неограниченный доступ к финансовым ресурсам, стремительно вышли в мировые лидеры - в конце 1980-х годов они занимали верхние позиции в мировых рейтингах по активам. Более того, на пике экономического пузыря в 1989 году восемь из десяти крупнейших компаний мира по рыночной капитализации были японскими.

Недвижимость в Токио стала самой дорогой в мире, поскольку спрос значительно превышал предложение. Это было время расцвета потребления. Ведущие лакшери- бренды высадились и процветали на японских островах. Япония стала своеобразной Францией на востоке. Изысканность и перфекционизм в деталях вне стоимости — всё это совпало с представлениями японцев о прекрасном. Собственно пришествие мировых лидеров индустрии люкса и ознаменовало окончательный переход Японии из третьего в первый мир. Очень-очень редкий пример в современной истории, противоположный тому, что случилось с Россией в 90-е гг.

Япония до сих пор остаётся одной из самых густонаселённых стран мира. Дефицит земли ускорял рост пузыря на рынке недвижимости и порождал масштабные диспропорции. Люди вкладывали деньги в любые суррогаты недвижимости и перепродавали спустя несколько лет с большой прибылью. Так в маленькой Японии было построено около 2500 гольф-клубов в том числе на паевой основе. Гольф вообще идеально совпал с японской философией Шинрин-йоку. Эта японская духовная практика предлагает сбалансировать ум при помощи прогулки по лесу. При этом важно отказаться на это время от всех гаджетов и находиться в единении с природой. «Лесная ванна» – так дословно переводится этот концепт, и он дает возможность за счет физического и ментального отдыха снять напряжение, которое сопровождает нас в современном мире. Важно найти свое «место силы», где вам комфортно и приятно находиться. Гольф в Японии — это обычно гористые места (никто в Японии не отдаст «сельхозку» под что-либо иное) с очень красивыми видами, ботаническими садами и ландшафтными парками, и эта практика достойна отдельного большого рассказа.

Безумие на рынке недвижимости не могло продолжаться бесконечно. В 1987 году средняя цена квадратного метра в Токио достигла примерно $25.000, что в текущем эквиваленте соответствует сумме в два раза больше. До соглашения «Плаза», навязанного США Японии в 1985 в целях уменьшения торгового дефицита, доллар стоил 250 иен, а уже к 1990 году иена укрепилась до 150. Забегая вперёд, скажу, что и до сих пор после тридцати лет волатильности иена стоит около 150 к доллару, но, как мы понимаем, это совсем другой доллар. Смена производственной модели развития на финансовую не только привела к резкому укреплению японской валюты, но и

вызвало такое же резкое сокращение экспортного потенциала японских товаров. Это явление завышения курса в национальной экономике также называют «голландской болезнью». Россия не так давно в 2008 году тоже пережила болезненный приступ неадекватности под названием «энергетическая супердержава».

Кризис японской экономики: от пузыря к “потерянным десятилетиям”

Японские финансовые власти пытались бороться с замедлением экспорта и финансовым пузырём с помощью крайне низких — практически нулевых — ставок. Однако эти меры лишь усугубили ситуацию. Высвобождаемые денежные потоки неизменно возвращались на финансовый рынок, надувая финансовые пузыри.

Когда власти начали повышать ставки, переоценённые активы резко обрушились. Началась массовая распродажа: инвесторы избавлялись от любых японских активов. В период с 1990 по 1995 год акции японских компаний подешевели более чем вдвое. Даже сегодня индекс Nikkei 225 остаётся значительно ниже своих пиковых значений тридцатилетней давности.

К 2000 году ключевая ставка опустилась до нуля, но момент для мягкой коррекции был упущен. ВВП вошёл в отрицательную зону, деловая активность резко сократилась. Экономика погрузилась в классическую дефляционную спираль: падающие активы перестали покупать — все ждали дальнейшего снижения цен; проблемные предприятия лишились инвестиций.

Эта коррекция получила название «потерянные двадцатилетия», и до сих пор Япония не может выйти на новый путь развития. Потерянные годы привели к утрате конкурентоспособности и крупнейших кэйрэцу (финансово-промышленных групп), и среднего бизнеса. Несмотря на масштабы бизнеса мировой лидер в фотографии Kodak, подобно Nokia, закончил свой путь крахом. Технологическое отставание стало роковым: Япония пропустила переход к технологиям Четвёртой промышленной революции. Бывшие аутсайдеры — Южная Корея и Китай — сначала захватили рынок бытовой и офисной техники, а теперь теснят японских автопроизводителей даже в премиум-сегменте.

Согласно имеющимся данным, до 20% японских компаний остаются неплатёжеспособными без государственной поддержки. Эти так называемые «компании-зомби» фактически существуют за счёт правительственных субсидий и кредитов «проблемных банков», что позволяет избежать усугубления кризиса. Однако сохраняющееся перепроизводство, даже в условиях протекционизма, препятствует естественной “расчистке рынка”.

Традиционная японская модель ведения бизнеса продолжает сдерживать инновационное развитие и предпринимательскую инициативу. Примечательно, что даже в условиях глубокого кризиса уровень безработицы остаётся на поразительно низком уровне — всего 2%. Компании по-прежнему придерживаются концепции пожизненного найма, а сотрудники отвечают им абсолютной лояльностью. Такой тип идеальных работников — предел мечтаний для любого российского работодателя!

Япония — удивительная и высокотехнологичная страна. Здесь всё работает безупречно. Однако есть важное отличие Японии от Китая и России — практически полное отсутствие строительных кранов на горизонте. Страна прошла фазу урбанистического бума и больше не строит в прежних масштабах. Модели экстенсивного роста себя исчерпали, а в гонке за полупроводниками и новыми технологиями лидерство было утрачено. Что же остаётся?

Контраст с Китаем/Россией:

| Япония | Китай/Россия |

|---|---|

| Ремонтирует старое | Строит новое |

| Живет в дефляции | Борется с инфляцией |

| Делает “лучшее, но мало” | Делает “много, но как получится |

Ваби-саби — важный принцип японской философии, утверждающий, что ничто не совершенно. Но всегда ли нужно стремиться к идеалу? Эта философская концепция делаетакцент на красоте неполноты и непостоянства, уча ценить простоту, скромность и природную аутентичность. Она предлагает находить эстетику в несовершенстве, мимолётности и незавершённости. Как говорил Коносукэ Мацусита (основатель Panasonic): “В бизнесе всегда есть взлёты и падения, а процветание редко бывает долгим. Так устроен мир и человеческое общество”. Руководствуясь принципами ваби-саби, японцы перестали гнаться за недостижимым идеалом, научившись находить возможности в том, что имеют. Они создали комфортный образ жизни, соответствующий их представлениям о счастье. И живут действительно хорошо: в достатке, чистоте, с доступом к прекрасным продуктам.

Удивительно, но в то время, когда весь мир (за исключением Китая) борется с инфляцией, Япония, напротив, не может добиться её устойчивого роста. Ситуация осложняется демографическими особенностями: японцы отличаются исключительным долголетием. Медианный возраст населения уже приближается к 50 годам — вот что дают знаменитая японская кухня и здоровая философия жизни!

Однако за этим позитивным фактом скрывается серьёзная экономическая проблема: пожилое население потребляет меньше, а рождаемость остаётся крайне низкой. Яркой иллюстрацией старения общества служит таксопарк страны. На дорогах множество машин с пробегом в шестьсот тысяч километров, за рулём которых —водители преклонного возраста. Хотя автомобили содержатся в идеальной чистоте (нередко с трогательными кружевными салфетками на сиденьях), это преимущественно старые модели Toyota, тогда как производителю необходимо продавать новые автомобили.

Экономические трудности — неуверенность в завтрашнем дне и высокая стоимость жизни — препятствуют восстановлению демографического роста. Дополнительные удары по экономике нанесли пандемия COVID-19, энергетический кризис 2022 года и протекционистские пошлины эпохи Трампа. Череда этих кризисов напоминает настоящее экономическое цунами. Что же ждёт Японию в будущем?

Ключевые тренды:

- Постепенная потеря доли рынка (с 22% мирового экспорта в 2008 до 16% в2023).

- Замедленный переход на EV (отставание от Китая и ЕС).

- Рост гибридов (особенно Toyota RAV4, Corolla Hybrid).

- Потеря российского рынка (-60% после 2022).

Похоже, многие изменения уже стали необратимыми. Восстановление лидерских позиций на мировых рынках представляется маловероятным, особенно учитывая, что Япония продолжает конкурировать по принципу “цена-качество”, что в эпоху стремительной цифровизации уже недостаточно. Это особенно заметно в отсталости финансового сектора, где наличные иены и монеты до сих пор играют значительную роль.

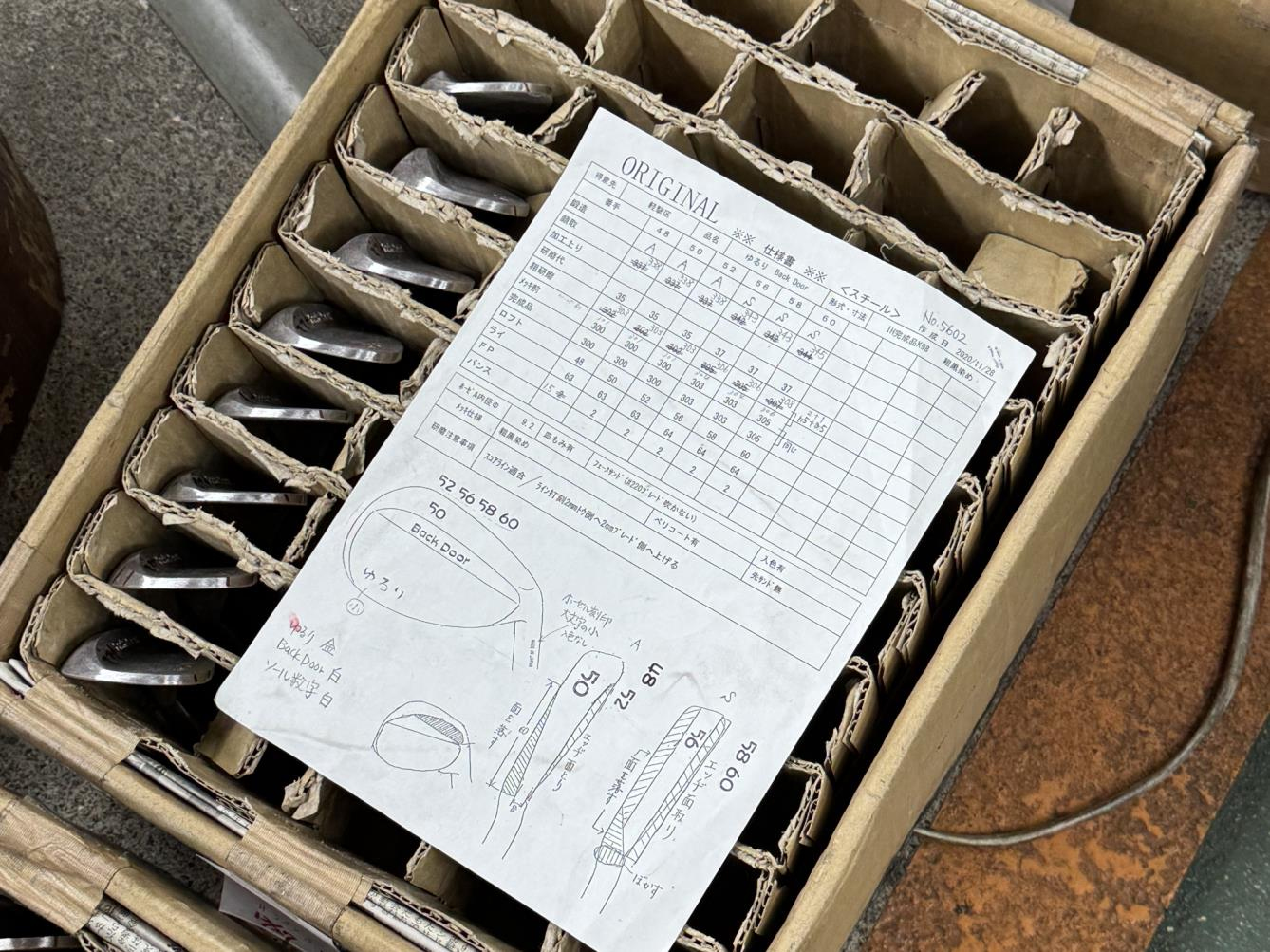

Мне довелось посетить два прекрасных ремесленных производства - по изготовлению японских ножей и гольф-клюшек. Кузнец «Такуми» с гордостью демонстрировал свою технологию, ведь поговорка гласит, что «мастер показывает ученику спину», но, увы, никаких учеников мы не увидели. Обе мануфактуры производили впечатление запустения и упадка — настоящая «уходящая натура», хотя и создающая по-прежнему красивые и качественные изделия.

Показательна история с легендарной японской маркой гольф-оборудования Honma. После покупки китайскими инвесторами компания, сохранив японское качество, добавила современный маркетинг и технологии, что позволило успешно продвигать бренд на мировом рынке. В целом Китай постепенно, но уверенно вытесняет Японию с традиционных для неё позиций.

Почему же Япония не может вернуться на путь устойчивого роста? Почему на протяжении тридцати лет она постепенно теряет позиции, хотя и сохраняет высокий уровень жизни? Что мешает стране открыть свои рынки, отказавшись от изоляционизма в пользу глобализации? Почему не решается вопрос с импортом рабочей силы? Почему продолжают поддерживаться нерентабельные предприятия? И главное - почему перестал работать принцип кайдзен?

Ответ во многом кроется в проблеме старения элит. Современные лидеры японского общества и экономики достигли того жизненного этапа, когда инновационному мышлению начинает противостоять философия сохранения - сбережения ресурсов компаний и накоплений граждан.

В Японии существует шутка: «Мы рождаемся синтоистами, женимся по-христиански, а умираем буддистами». Если внимательно изучить труды Коносукэ Мацуситы, основателя Panasonic, становится ясно: в Японии бизнес воспринимается как неотъемлемая часть общества. Как в большой семье, здесь невозможно разрушить многовековые духовные устои.

Сегодня японцы по-прежнему много работают, но их труд стал менее эффективным. Иерархия ценится выше продуктивности, порядок — важнее прогресса. Однако взамен они сохраняют главное — свой «Смысл жизни» (Икигай), который невозможно измерить экономическими показателями.

Икигай представляет собой гармоничное сочетание нескольких сфер жизни: увлечений, профессиональной деятельности и семейных ценностей. Это философское понятие отражает глубокое внутреннее ощущение, что ваши созидательные действия обладают значимостью и оказывают влияние на окружающий мир. В японском языке этот термин, образованный от слов «ики» (жить) и «гай» (причина), используется в различных контекстах. Буквально его можно перевести как «причина просыпаться по утрам» или «смысл существования».

Икигай — это традиционная японская концепция, определяющая источник глубокого личного удовлетворения и жизненного смысла. Она основывается на четырехключевых элементах:

- То, что вы любите (страсть) — деятельность, приносящая вам радость и вдохновение;

- То, в чем вы сильны (миссия) — осознание своих уникальных способностей,навыков и талантов;

- То, за что вам готовы платить (профессия) — востребованные обществом умения, которые могут стать источником дохода;

- То, в чем нуждается мир (призвание) — понимание того, как вы можете внести ценный вклад в развитие общества.

Настоящее удовлетворение и смысл жизни находятся на пересечении этих четырех элементов. Иными словами, когда вы находите работу или дело, которое вам нравится, востребовано обществом и приносит реальную пользу. Человек, живущий в соответствии со своим икигаем, испытывает чувство радости, полноты и гармонии.

Согласно исследованию Университета Тохоку, концепция икигая влияет не только на качество жизни, но и на ее продолжительность. Результаты показали, что у людей, не нашедших свой икигай, риск смертности от всех причин значительно выше по сравнению с теми, кто следует этим принципам. Напротив, те, кто обрел этот баланс, живут дольше, отличаются крепким здоровьем и достигают большего как в личной жизни, так и в карьере. Это вполне логично: человек, радующийся каждому дню, не испытывает токсичного стресса.

В закрытом японском обществе все могло бы быть прекрасно, если бы не критически низкий индекс фертильности (1,2). Тем не менее японцы сохраняют веру в то, что новое “восходящее солнце” принесет свежие идеи. Скоро откроется EXPO в Осаке — посмотрим, какие изменения это принесет. А пока можно насладиться зрелищем cамых больших в мире водоворотов, образующихся при столкновении вод Тихого океана и Внутреннего Японского моря (во время приливов и отливов) у острова Авадзи.

Так и внутренний мир современной Японии продолжает противостоять глобализации и мировой турбулентности, сохраняя свою уникальность.

Выводы

Хотя наши страны имеют сопоставимый по размеру ВВП, между Россией и Японией существуют принципиальные различия в масштабах территории и плотности населения (соотношение 9 к 330). В то время как России предстоят ещё многие годы экстенсивного экономического роста, Япония вынуждена бороться с проблемами перепроизводства и хронической дефляцией.

Экономическая история Страны восходящего солнца содержит множество ценных уроков. Главный из них для нас — необходимость сохранения нашей пассионарности и энергии прогресса, которых так не хватает нашему восточному соседу. Однако одновременно стоит задуматься о наших культурных корнях и смыслах. В этом нам могут помочь японские философские практики, их трепетное отношение к природе, порядку и чистоте. Соединив эти элементы с нашими традиционными ценностями и духовными традициями, мы сможем продвинуться в решении ключевых задач российского общества — обеспечении смысла, радости, здоровья, долголетия и счастья для всех граждан России!

Парадоксальным образом современная японская экономика демонстрирует любопытные аналогии с позднесоветской системой 1970-1980-х годов. Обе модели столкнулись с кризисом “зрелой экономики” и «застоем», характеризующимися:

Институциональным склерозом - чрезмерной бюрократизацией управления и консервацией устаревших производственных моделей (в СССР - плановая система, в Японии - система кэйрэцу).

Демографическим коллапсом - стремительным старением населения при катастрофически низкой рождаемости (коэффициент 1.2 в обоих случаях).

Технологическим паритетом - утратой лидерских позиций в инновациях при сохранении сильных позиций в традиционных отраслях (советский ВПК vsяпонский автопром).

Трудовой этикой стагнации - культом пожизненной занятости в ущерб продуктивности (“мы делаем вид, что работаем” в СССР vs «кароси» в Японии).

Ключевое отличие: если советская система рухнула под грузом внутренних противоречий, Япония демонстрирует удивительную устойчивость «управляемого застоя», сохраняя высокий уровень жизни через:

- Гибкую адаптацию традиционных институтов

- Уникальный симбиоз консерватизма и инноваций

- “Мягкую” цифровую трансформацию без социальных потрясений

P.S.1 (цитата Коносукэ Мацуситы из “Философии бизнеса”):

“Миссия производителя заключается в преодолении бедности, в освобождении общества от проблем, связанных с нищетой, в повышении общего благосостояния. Бизнес и производство должны обогащать не только магазины и фабрики, но всё общество в целом. Для процветания обществу необходимы динамизм и жизнеспособность бизнеса. Только в таких условиях компании могут быть по-настоящему успешными. Истинная миссия Matsushita Electric состоит в создании неиссякаемого потока товаров, призванных принести мир и процветание всей стране.”

P.S.2 (цитата У. Эдвардса Деминга):

“Сложившийся стиль управления требует трансформации. Система не способна понять саму себя. Преобразования требуют внешнего взгляда. Цель… — предоставить этот внешний взгляд — увеличительное стекло, которое я называю системой глубинных знаний. Она даёт нам теоретическую карту для понимания организаций, с которыми мы работаем.”